六角舎アートスクールでは7月19日に1学期授業が終了しました。

1学期の基本方針は、基礎力を強化する、です。新しく平常授業に来られる受講生はもちろん、昨年度から受講されている方にも、デッサン、色彩、立体などの課題に取り組んでもらいながら基礎力の底上げをしていきました。基礎的な部分の理解の深さが、いずれ受験の実践的な課題に向かっていく際に必ず効いてくるからです。

今回は春期講習〜1学期授業中に制作されたデッサン、着彩、色彩などの課題の中からいくつかをご紹介します。

1)毎年、4月から始まる新学期の最初は花をモチーフにデッサンしてもらっています。

それは花という美しいものを前にして、花弁や茎や葉の形の様々なニュアンスに満ちた輪郭の表情やトーンを、とにかく「よく観て」、「よく感じて」、無心に追いかけて欲しいからです。(もちろん、描いている途中では方法論的な部分も確認していきますが。)

新しい年度を始めるにあたって、そうしたデッサンの原点を新鮮な感覚で確認するために、とりわけ花というモチーフはふさわしいのでは、と思っています。

1枚目のデッサンは浪人生の作品です。日本画志望の作者らしく、初めからきちんと正確な輪郭線をとって、薄くトーンを重ねながら花びら、葉、グラスなどの質感を追求していきました。また、それぞれの花の前後関係をトーンの強弱と細密な描き込みによって表現しています。粘り強く観察と描写を重ねることでしっかりとした手応えを感じる充実したデッサンとして仕上がりました。

2)2枚目のデッサンは高校三年生の作品です。作者はすでにある程度のデッサン経験を積んできているので、今の時点でどのくらい対応できるか、2025年度の京都市立芸術大学の入試で出題されたモチーフに挑戦してもらいました。

今年の京都芸大の描写課題は、基本的なモチーフの構成や演出の工夫などで色々な可能性が変化する、京都芸大らしい課題の特徴が出たものだったと思います。

制作にあたって、作者は講師と一緒に構図や描写のポイントなどを綿密に確認しながら進めました。制作に時間はかかりましたが、堂々とした画面構成と演出の工夫、そして積み重ねてきたデッサンによって培われた描写の力によって、魅力的な画面が作れたのではないかと思います。

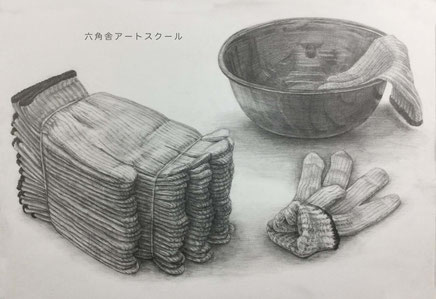

3)3枚目のデッサンは浪人生の作品で、これも京都市立芸術大学の過去問です。作者は浪人生になってから六角舎アートスクールに来られたので、これまでの経験を踏まえつつ、基本を再確認しながら練習してもらっています。

このデッサンは、過去問にどれくらい対応できるかやってもらった中の一作ですが、こうした実践的な課題の練習の中でも、構成、形の捉え方、描き進めるプロセス、観察のポイントなど、やはり基本の理解を深めてもらいます。このデッサンの中では、特に、束ねた軍手の量感と細部の表現を両立させること、3つのモチーフ間の関係を描くことによって空間を表現することなどに注意しました。

4)4枚目のデッサンは中学三年生の作品で、美術系高校受験の準備のために練習したものの1枚です。

ドリンクのアルミ缶と四角いスポンジの組み合わせですが、それぞれに形態が非常に正確に取れていますし、二つのモチーフの同一平面もきちんと出ています。また、鉛筆の濃淡や練りゴムをコントロールして固有色の違いや質感も表現できています。どんなものでも高い精度で描けるようにこのまましっかり練習を重ねていってほしいと思います。

5)5枚目のアルミのヤカンのデッサンは、すでに専門学校に通っていてさらにデッサン力を高めたいと教室に来られている受講生が描いたものです。

この作品では、じっくりと腰を落ち着けて一つのものを描いてみたいということで、かなり時間をかけて観察を進めました。描いていく過程では鉛筆の選択や使い方などを試行錯誤したことで、結果的に少し紙を痛めてしまったものの、その甲斐あって固有色や質感などが精度高く表現され、何より、細部まで途切れなく持続した集中力が感じられる充実したデッサンになりました。

6)この着彩は、高校を卒業したばかりの受講生が美術大学への進学を控えた春期講習期間中に描いた作品です。

作者はすでにしっかりとしたデッサン力を備えていましたが、着彩写生の練習を始めたのは遅くて、確か今年になってからだったと思います。日本画志望なので大学生になるまでに着彩はやっておこうということで、道具を揃えて始めました。

丁寧に形を取り、鉛筆で薄く陰影をつけた後、透明水彩で時間をかけて着色していきます。透明水彩での制作は、明るい部分はできるだけ紙の白地の明るさを生かしながら描写する必要がありますし、はみ出すと修正ができないので慎重に筆遣いを進めなければなりません。

最初は2点モチーフから練習し始めましたが、絵の具の扱いにもすぐに慣れぐんぐん力をつけてきたので、春期講習では比較的たくさんのモチーフを組み合わせて描いてもらいました。

作者は持ち前のデッサン力を生かして、空間のあり方と一つ一つのモチーフの精密な描写を両立させています。また、洋酒の瓶の濃い色からクラッカーのパッケージの明るい色まで幅広いトーンを正確に再現できています。そして1番の見どころになる玉ねぎの複雑なトーンが見事です。大学生になって日本画専攻に進んでも、引き続き粘り強く対象に向かって表現する姿勢を続けていってほしいと思います。

7)最後の色彩は中学二年生の作品です。テーマになっている童謡の歌詞の内容からキャラクターを考え、それを独自の発想で構成して表現しています。下から上方を見上げた構図、上部で回転するメリー・モビール、絵の具の物質感や筆のタッチを生かした質感の表現など、小さな画面(八つ切り画用紙)の中に作者のたくさんの工夫が盛り込まれた充実した作品になっています。

上で紹介した作品はほんの一部ですが、他にも1学期中には、充実したデッサン、着彩、色彩、立体などの作品がたくさん制作されました。

六角舎アートスクールでは、7月26日(土)から8月23日(土)までの間、夏期講習があります。

その後は、9月2日(火)より2学期授業が始まります。

2学期に入るとすぐに私学の総合選抜入試(体験授業型や面接型)が始まります。国公立や私学の総合選抜入試や推薦入試も間近に迫ってきますし、来年2月の国公立一般入試や美術系高校に照準を定める受験生も試験をリアルに感じつつ年内にできる限り経験量を増やしておきたい時期になってきます。

1学期中はしっかりとした基礎力をつけるために1点あたりの制作時間をやや長くとって、充実した作品を作ることを優先していましたが、2学期以降は入試を見据え、より実践的な練習になっていきます。

また、来年度以降に入試を控える1、2年生も夏期講習を経てぐっと力がついてくる時期です。 それぞれの受講生が目標に向かってさらに飛躍できるよう、頑張っていきましょう。(Y.O.)