京都・元離宮二条城で開催中のアンゼルム・キーファー「SOLARIS」展を観に行ってきました。(観に行ったのは4月上旬ですが、観たものをなんとか少しでも言葉にするのに時間がかかったため、ブログに投稿するのが今日になってしまいました。)

キーファーの作品を知ったのは、1980年代のいつだったか、美術手帖のドクメンタ展の特集号で、同展に出品された「オシリスとイシス」という、ピラミッドが描かれた絵画作品の図版を見たのが初めてだったと思います。絵画というメディアの純粋性を追求していく過程で、平面化を推し進め、文学性を排していくことが当然のように思われていたそれまでの現代美術の思潮に徹底的に対抗するかのように、大胆に誇張された遠近法と表面に貼り付けられたオブジェクトの導入、抑えられた色調、ざらざらした絵肌で異郷の神話をテーマに描いた画面が私の目に強烈に飛び込んできました。そして同時期にやはり美術雑誌で見た「チグリスとユーフラテス」というタイトルの、鉄製の本棚に鉛で作られた本がぎっしりと詰め込まれた巨大なインスタレーションには本当に衝撃を受けました。その後も、1990〜91年の滞欧中にはミュンヘンの美術館で一室を使ったキーファーの大きな作品を観ましたし、1994年には京都国立近代美術館でキーファーの個展がありました。

重苦しい鉛の質感、焼け焦げてひび割れた絵肌、砕け散ったガラス片、貼り付けられた麦藁、灰、干からびた向日葵、薄汚れたドレス・・・絵画作品であれインスタレーションであれ、キーファーの作品は、それが異郷の神話や歴史がテーマになったものであったとしても、いつも第2次大戦敗戦後の荒廃したドイツの「精神の風景」とも言えそうなものが寡黙に現れているように思えます。疼くような「痛み」の感覚や負の感情、そして込められた重層的な思想が、作品の圧倒的な巨大さと物質感を伴いながら「美(岡本太郎的な意味での)」に転化し、異様な迫力を持って現前するという、いわば「倒錯的な崇高性」がキーファーの芸術だと思っています。(カスパー・ダヴィッド・フリードリヒの「崇高性」と対比させてみてください。)

今回の二条城での展示は、例えば2022年のヴェネツィア、パラツォ・ドゥカーレでの個展の時のような、宮殿内の広大な一室を絵画で埋め尽くすといった凄まじいものではなく、会場となった日本建築の空間を生かしながらバランスよく展示され、落ち着いて作品と対峙できるものとなっています。

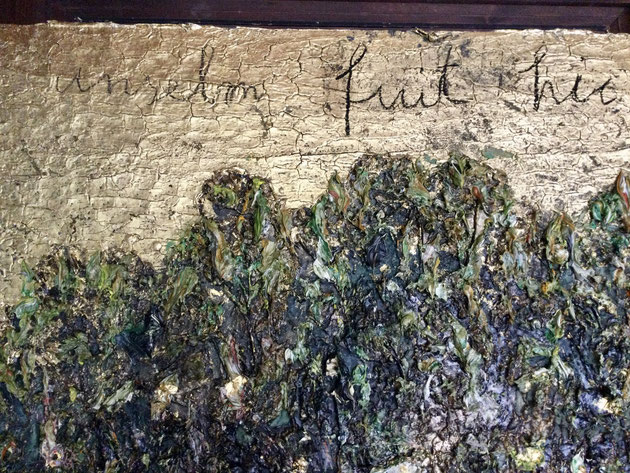

今回の展覧会に展示されている作品の中では、「アンゼルムここにありき」と題された一対の、山と川を描いた、比較的小振りの(とはいえ十分に大きいのですが)長細い画面の絵画作品に最も感銘を受けました。(同じタイトルの作品で、キーファーらしき人物の後ろ姿が描かれた大きな画面の作品がありましたが、それではなく・・・。)他の絵画作品と同様に大量の絵の具が積み重ねられ、金箔や緑青なども用いられた重厚な絵肌ではあるのですが、ライン川と黒い森(シュヴァルツヴァルト)の風景を描いたとされるその画面をじっと見ていると、その水平に伸びていく平面的な構図(キーファーの画面はいつもは遠近法を強調して広大な奥行きを感じさせるものが多い)が何やら山水画(日月山水図)みたいに見えてきます。また、上述したようなキーファーの作品に特有の「痛み」の感覚がこの作品にはなくて、それとは逆に非常に素直に、キーファー自身の「心のふるさと」とでも言えそうな場所に同化していこうとする心持ちすら感じられて、画面中に「アンゼルムここにありき」と書かれた文字とも相まって東洋の文人によるもののような趣すら感じられます。これは日本での展示を意識したものなのか、あるいは、老境に至ったキーファーの現在が表れたものなのだろうか・・・と考えながら、会場の窓から柔らかく差し込んでくる光に照らされて鈍く輝く画面を飽きずに見つめました。

六角舎アートスクールから歩いて10分位のところで、このようなずっしりとした手応えを感じさせられる展覧会が開かれていることは大変貴重です。受講生の皆さんは必ず観にいっておいてください。(Y.O.)

展覧会ウェブサイト